L’instrument GRAVITY, installé sur l’Interféromètre du Very Large Telescope de l’European Southern Observatory (VLTI/ESO), a permis des résultats spectaculaires et transformatifs sur le trou noir supermassif au centre de la Voie lactée, les noyaux actifs des autres galaxies, les disques proto-planétaires autour des étoiles jeunes et les exoplanètes. GRAVITY+ vise à moderniser, tout à la fois, le VLTI et GRAVITY pour les rendre ≈ 100 fois plus sensibles tout en augmentant d’un facteur ≈ 100 la couverture du ciel et d’un facteur ≈ 10 le contraste au voisinage des objets brillants. Ces gains bénéficieront à l’ensemble des instruments actuels et futurs du VLTI pour les 20 ans à venir, et le pérenniseront comme une infrastructure unique au monde.

GRAVITY+

La mise à niveau de l’instrument GRAVITY du VLTI

Depuis son installation en 2016 sur l’Interféromètre du Very Large Telescope de l’European Southern Observatory (VLTI/ESO), l’instrument GRAVITY est à l’orignie de résultats spectaculaires et transformatifs sur le trou noir supermassif au centre de la Voie lactée, les noyaux actifs des autres galaxies, les disques proto-planétaires autour des étoiles jeunes et les exoplanètes. Ces résultats ont joué un rôle central dans l’attribution du Prix Nobel de Physique 2020 à trois chercheurs et chercheuses : Roger Penrose, Andrea Ghez et Reinhard Genzel.

GRAVITY+ vise à moderniser, tout à la fois, le VLTI et GRAVITY pour les rendre ≈ 100 fois plus sensibles ce qui est une grande avancée notamment pour l’étude du centre galactique. Il vise également à augmenter d’un facteur ≈ 100 la couverture du ciel (qui est critique pour l’astronomie extragalactique) et d’un facteur ≈ 10 le contraste au voisinage des objets brillants (qui est critique pour la caractérisation des exoplanètes). Ces gains bénéficieront à l’ensemble des instruments actuels et futurs du VLTI pour les 20 ans à venir, et le pérenniseront comme une infrastructure unique au monde. Il s’agit, ni plus, ni moins, de réaliser la vision initiale des concepteurs du VLTI, dont Pierre Léna et Antoine Labeyrie, dès les années 1980.

Les succès de GRAVITY

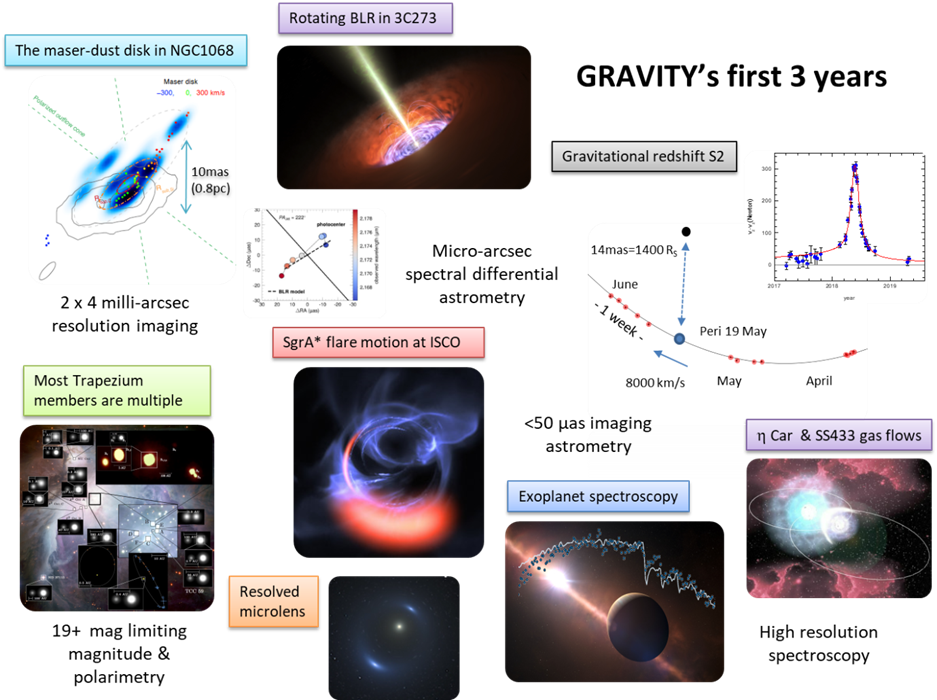

Depuis 2017, l’instrument interférométrique de deuxième génération GRAVITY/VLTI a obtenu des résultats à l’influence transformative. Ils ont été à l’origine de 79 publications de rang A répertoriées par la base de donnée bibliographique de l’ESO. 50% d’entre elles sont cosignées par la collaboration GRAVITY et couvrent des domaines très variés :

- étude du Centre Galactique : tests approfondis de la relativité générale et du paradigme du trou noir central (voir ci-dessus, vignetttes en haut à droite et au centre) ; mesure directe de la distance au Centre Galactique avec une précision de 0,33 %, résultat qui a été une contribution majeure au prix Nobel de Physique 2020 ;

- étude des noyaux actifs de galaxies (AGN : active galaxy nucleus) : taille (0,1 pc), mesure de la turbulence et de la rotation de la région à raies large (BLR) du quasar de type 1 nommé 3C 273. Estimation de la masse de son trou noir central avec une précision de 40% (ci-dessus, vignette en haut au milieu) ; cartographie de la poussière chaude de la galaxie spirale NGC1068, non-conforme au modèle unifié (ci-dessus, vignette en haut à gauche) ;

- étude des exoplanètes : première détection interférométrique, mesure des spectres de deux exo-Jupiter chaudes avec une amélioration d’un facteur 10 du rapport signal à bruit par rapport aux précédentes mesures obtenues par spectroscopie à intégrale de champ coronographique. Détermination d’orbites et de propriétés atmosphériques exoplanétaires d’une grande précision, et première confirmation directe d’une exoplanète découverte par la méthode des vitesses radiales (ci-dessus, deuxième vignette en partant de la droite en bas) ;

- relevé (étude systématique) d’un grand nombre d’objets jeunes, multiplicité et spectro-imagerie d’étoiles massives (ci-dessus, vignette en bas à gauche et à droite), micro-lentilles gravitationnelles résolues spatialement pour la première fois (ci-dessus, vignette en bas au milieu), binaires X, gaz et poussière interstellaires .

GRAVITY+, programme de jouvence du VLTI

GRAVITY+ consiste en une série d’améliorations du VLTI et de GRAVITY qui sont phasées dans le temps :

- Mode de suivi de frange à grande séparation entre l’étoile de référence et la source scientifique (GRAVITY Wide), en service depuis 2022 ;

- Amélioration des performances du suiveur de franges de GRAVITY (en service depuis 2022) ;

- Améliorations des performances de GRAVITY sur des sources faibles (GRAVITY faint)

- Contrôle des vibrations du VLTI

- Déploiement de nouvelles optiques adaptatives extrêmes (XAO) pour chaque télescope unitaire (UT) de 8m du VLT (Gravity+ Adaptive Optics, GPAO), qui constituent l’essentiel de la contribution française (première lumière réalisée en 2024). Ces optiques adaptatives disposeront à terme de quatre modes : opération sur étoile de référence naturelle uniquement (NGS) ou étoile naturelle et étoile laser (LGS), l’étoile naturelle pouvant dans les deux cas être observée avec un analyseur de front d’onde fonctionnant en lumière visible ou infrarouge ;

- Déploiement d’étoiles artificielles pour alimenter ces nouvelles optiques adaptatives (contribution de l’ESO, livraison prévue fin 2025).

Un consortium international de premier plan

Le consortium GRAVITY+ est composé des Max Planck Institut MPE (institut PI, Allemagne) et MPIA (Allemagne), du CNRS/INSU (France), de l’Université de Cologne (Allemagne), de CENTRA (Portugal), de l’Université de Southampton (UK), en collaboration avec l’ESO. Le CNRS/INSU est représenté par l’ensemble des laboratoires français impliqués sur le VLTI : LIRA (Observatoire de Paris-PSL), IPAG (Observatoire de Grenoble), Lagrange (Observatoire de la Côte d’Azur), et CRAL (Observatoire de Lyon). GRAVITY+ est le premier instrument construit en collaboration entre l’ensemble des 4 groupes d’interférométrie français, démontrant la convergence d’intérêts :

- Les partenaires français sont collectivement responsables de l’optique adaptative, GPAO

- Le LIRA est responsable du contrôleur temps réel (RTC), coordonne la contribution française et participe aux améliorations du suiveur de franges (FT) et du logiciel de réduction des données (DRS) ;

- Lagrange (OCA/Nice) est responsable du banc d’intégration et de tests (AIT-AIV) ;

- L’IPAG est responsable du miroir déformable et de sa monture (DM) ainsi que du système GPAO ;

- Le CRAL participe à l’évolution du DRS et aux phases de caractérisation.

Un calendrier ambitieux

GRAVITY+ a été présenté à l’ESO et à la communauté internationale en juin 2019. À la suite d’un appel compétitif organisé par l’ESO, le consortium a rédigé un « white paper » présentant l’ambition et l’organisation du projet.

Le Conseil de l’ESO a décidé, lors de sa séance des 7 au 8 décembre 2021, du passage en phase B de l’instrument. Au niveau national, GRAVITY+ a été placé en P0 par la communauté française comme « nouvelle instrumentation sur les infrastructures existantes » (Rapport de prospective en Astronomie Astrophysique 2019, INSU-AA). Le projet a rapidement passé les étapes de conception (phase A en 2021, revues de design préliminaires et définitifs de GPAO en 2022) pour entrer dans sa phase de réalisation.

La première XAO de GRAVITY+ était en cours d’intégration à Nice dès 2022. La seconde a également été testée sur banc courant 2023, rapidement suivie des deux autres au niveau sous-système dans les instituts. Les quatre systèmes complets ont été installés à Paranal à l’été 2024 et les modes étoile naturelle visible et infrarouge (NGS et NGS_CIAO) ont été mis en service fin 2024. L’ESO installera les étoiles laser vers fin 2025. Les modes LGS et LGS_CIAO devraient donc entrer en service début 2026.

Crédits image de bannière : ESO/Luis Calçada