La rotation de Uranus éclairée par des aurores

Déterminer la vitesse de rotation interne d’une planète reste un défi majeur — particulièrement pour une planète comme Uranus, où les mesures directes sont impossibles.

La première estimation de cette rotation remonte à 1986, lorsque la sonde Voyager 2 survola Uranus et captura les toutes premières émissions de ses aurores polaires. Générées dans la haute atmosphère par l’arrivée de particules énergétiques au niveau des pôles magnétiques, les aurores offrent un moyen indirect de sonder l’activité interne de la planète, et donc d’estimer sa période de rotation.

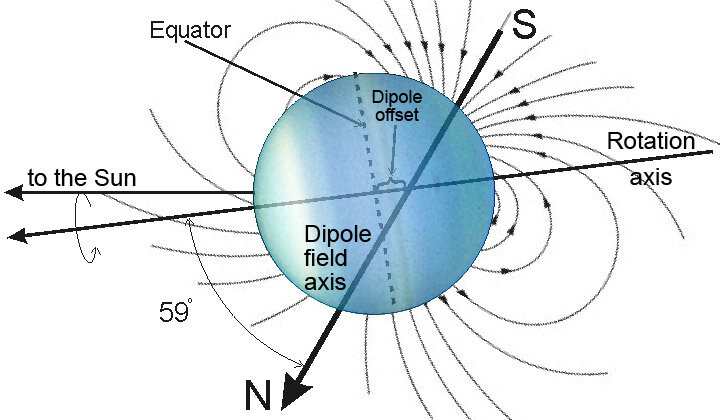

Ce survol révéla une caractéristique surprenante d’Uranus : son champ magnétique est fortement incliné (environ 59°) par rapport à son axe de rotation — lui-même penché presque à l’horizontale, dans le plan de l’écliptique (cf. Figure 1). Cette configuration extrême confère aux aurores d’Uranus un comportement singulier et imprévisible, contrairement à celles de la Terre, de Jupiter ou de Saturne.

Toutefois, l’incertitude sur la période de rotation mesurée avec Voyager 2 était trop importante pour rester valable sur le long terme. Au bout de quelques années, l’orientation du champ magnétique est devenue indétectable, empêchant toute réévaluation précise de la rotation interne de la planète. Or, cette donnée est essentielle pour comprendre la dynamique de la magnétosphère d’Uranus et constitue une information clé pour préparer de futures missions d’exploration de la planète.

Des mesures d’une précision sans précédent

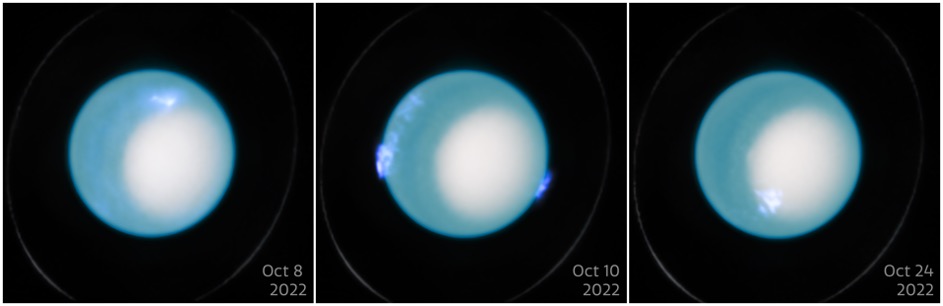

Il a fallu attendre 2011 pour que Laurent Lamy (astronome adjoint au LIRA, Observatoire de Paris-PSL, et au LAM, Université Aix-Marseille) et son équipe puissent de nouveau observer des aurores sur Uranus. Ces observations ont été réalisées dans l’ultraviolet, grâce au télescope spatial Hubble.

Dès lors, l’équipe a entrepris un suivi régulier entre 2011 et 2022 avec Hubble des aurores polaires de Uranus (cf. Figure 2). Ces observations ont permis aux chercheurs de localiser et de suivre la rotation des aurores, et donc des pôles magnétiques de la planète, autour de leur axe à l’aide de modèles de champ magnétique.

En combinant l’ensemble de ces données, les chercheurs ont ainsi réussi à déterminer une nouvelle période de rotation, dont la précision atteinte est 1000 fois supérieure à celle de Voyager 2. La nouvelle mesure indique que Uranus effectue une rotation complète en 17 heures, 14 minutes et 52 secondes — soit 28 secondes de plus que l’estimation de Voyager 2.

« La patience et l’obstination ont payé ! » s’enthousiasme Renée Prangé, directrice de recherche CNRS au LIRA. « La longue base de données obtenue en poursuivant avec Hubble les - si faibles - aurores d’Uranus pendant plus de dix ans dans des conditions d’observation identiques, nous a permis de déterminer un système de longitude dans lequel on peut maintenant comparer les caractéristiques de ces aurores depuis Voyager 2 jusqu’à la fin du télescope James Webb et au-delà. On pourra ainsi accéder à la structure de son champ magnétique si particulier et comprendre ses processus d’interaction avec le vent solaire pour toutes les configurations rencontrées le long de son orbite de 84 ans autour du soleil.

Une précision qui ouvre de nouvelles perspectives scientifiques

Ce résultat permet d’obtenir la précision suffisante pour établir un nouveau modèle de longitude valable pour des décennies, jusqu’à l’arrivée d’une future mission sur Uranus, ce qui permettra de réanalyser l’ensemble des observations d’Uranus. En outre, ce modèle a des implications directes importantes pour les scénarios de formation, les modèles d’intérieur, les théories dynamo et les études de la magnétosphère. Cette approche constitue une nouvelle méthode pour déterminer le taux de rotation de tout objet abritant une magnétosphère et des aurores modulées en rotation, dans notre système solaire et au-delà.

« Notre mesure fournit non seulement une référence essentielle pour la communauté scientifique planétaire, mais résout également un problème de longue date : les anciens systèmes de coordonnées, basés sur des périodes de rotation obsolètes, devenaient rapidement imprécis, rendant impossible le suivi des pôles magnétiques d’Uranus au fil du temps », explique Laurent Lamy, auteur principal de l’étude et astronome adjoint au LIRA (Observatoire de Paris – PSL) et au LAM (Université Aix-Marseille). « Avec ce nouveau système de longitudes, nous pouvons désormais comparer des observations aurorales couvrant près de 40 ans et même planifier la future mission vers Uranus. »

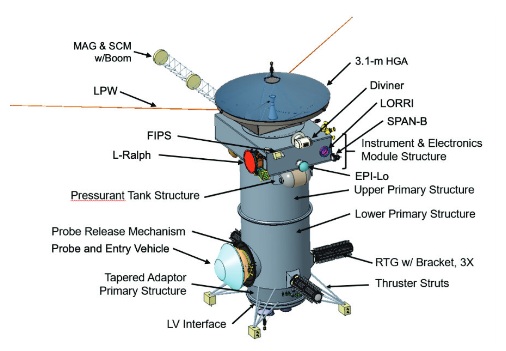

La NASA a d’ailleurs désigné l’exploration d’Uranus comme l’une de ses priorités scientifiques de la décennie, avec le lancement prévu de la mission Uranus Orbiter and Probe (UOP) pour 2031, destinée à étudier la planète en profondeur à l’aide d’un orbiteur et d’une sonde atmosphérique (cf. Figure 3).

Contacts Observatoire de Paris

Laurent Lamy (LIRA), Renée Prangé (LIRA) et Jérôme Berthier (LTE)

Pour en savoir plus

– Article A new rotation period and longitude system for Uranus, Lamy et al. – Nature Astronomy

– Communiqué de presse ESA

– Communiqué de presse Observatoire de Paris