Situé à seulement 4 années-lumière du Soleil, Alpha du Centaure est un système stellaire triple qui constitue depuis longtemps une cible de choix dans la quête de mondes au-delà de notre Système solaire. Il contient deux étoiles semblables au Soleil, Alpha Centauri A et Alpha Centauri B, ainsi qu’une étoile naine rouge, Proxima Centauri, dont on sait qu’à elle seule, elle héberge trois planètes.

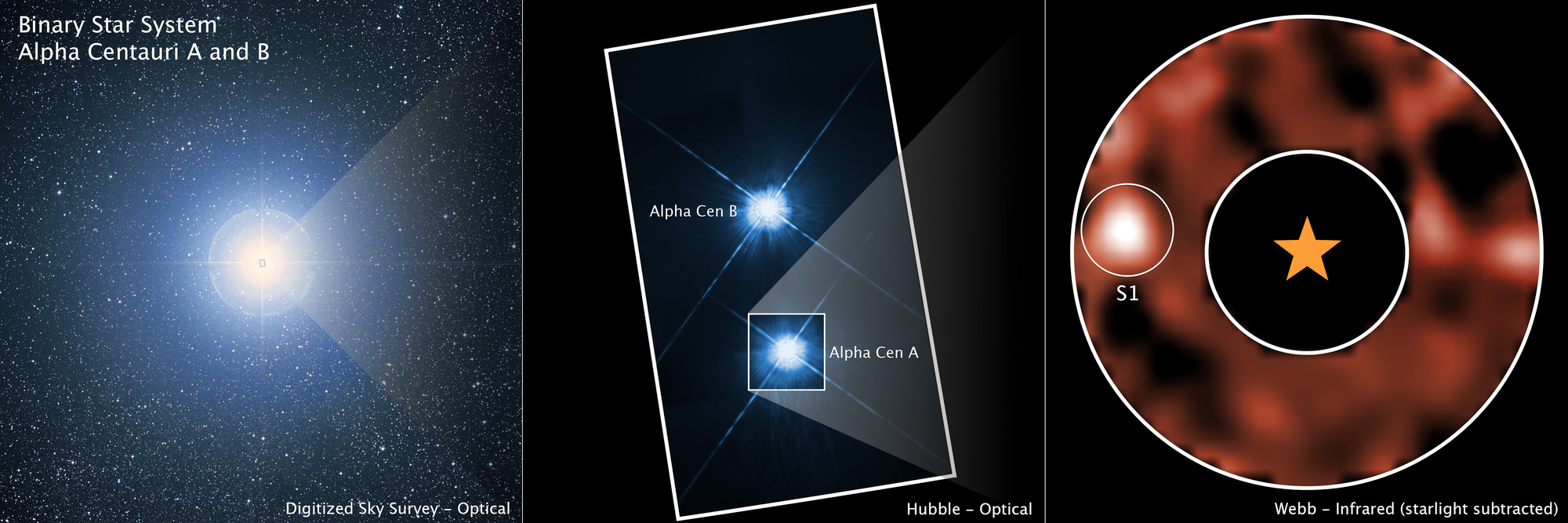

Jusqu’à présent, il s’est avéré difficile de détecter la présence d’autre mondes autour d’Alpha Centauri A et d’Alpha Centauri B, car ces étoiles sont trop brillantes pour les grands télescopes professionnels et elles sont très proches l’une de l’autre sur le ciel.

« La préparation de l’observation au télescope spatial Webb a nécessité la détermination très précise de la position de l’étoile Alpha Centauri A, une entreprise assez complexe en réalité », souligne Pierre Kervella, astronome de l’Observatoire de Paris – PSL et co-auteur de l’étude, en détaillant : « Cela a requis un panel d’observations complémentaires au sol : à l’aide du radiotélescope ALMA, de mesures spectroscopiques de vitesses radiales et par optique adaptative avec le VLT. L’étoile Alpha du Centaure n’est en effet pas présente dans le catalogue Gaia car elle sature les détecteurs, et connaître sa position avec une précision de quelques millisecondes d’angle est une véritable gageure. »

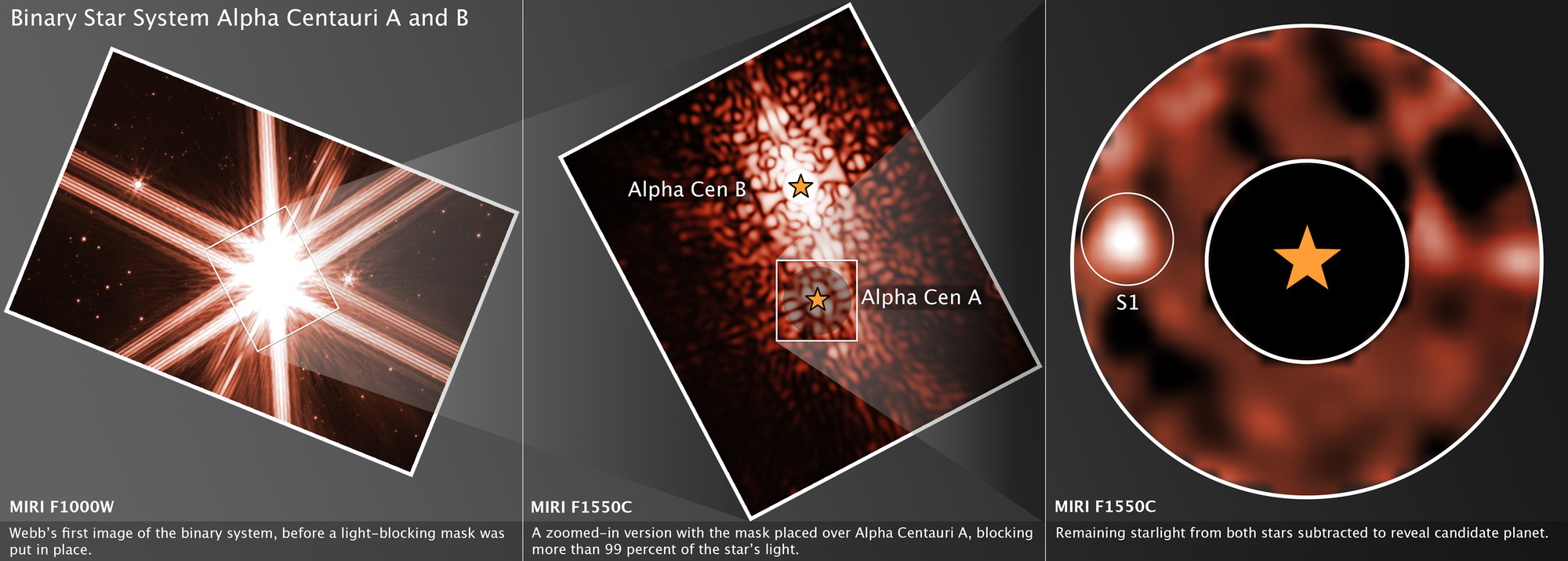

Sur le télescope Webb, les premières observations du système ont eu lieu en août 2024, à l’aide du masque coronographique de MIRI (Mid-Infrared Instrument) – fabriqué pour partie à l’Observatoire de Paris-PSL -, pour bloquer la lumière d’Alpha Centauri A. Bien que la luminosité supplémentaire de l’étoile compagnon voisine, Alpha Centauri B, ait compliqué l’analyse, l’équipe scientifique a réussi à soustraire la lumière des deux étoiles pour révéler un objet plus de 10 000 fois plus faible qu’Alpha Centauri A, séparé de l’étoile par une distance presque deux fois supérieure à celle du Soleil à la Terre. Mais cette première détection nécessitait plus de données pour pouvoir recevoir une confirmation définitive.

Or, les observations supplémentaires du système, menées en février 2025, puis en avril 2025 n’ont révélé aucun objet similaire à celui identifié en août 2024. Cependant, ces non-détections restent compatibles avec l’orbite d’une planète qui se serait rapprochée trop près de l’étoile pour être détectable.

Si jamais cette planète candidate est confirmée, elle serait la plus proche de la Terre à orbiter dans la zone habitable d’une étoile similaire au Soleil. Mais, comme c’est une géante gazeuse, les scientifiques confirment qu’elle ne pourrait pas en elle-même abriter la vie telle que nous la connaissons.

« L’objet reste un candidat qui doit être confirmé »

« Si tel est le cas, ce sera la troisième exoplanète à avoir été découverte, depuis le début de la mission du télescope Webb, à l’aide du coronographe MIRI, un instrument absolument unique pour détecter ce type d’objets "froids" », déclare Anthony Boccaletti, astrophysicien à l’Observatoire de Paris – PSL et chercheur associé à ces travaux. Et de conclure : « Il faudrait pouvoir réobserver cet objet - ce qui suppose d’obtenir du temps de télescope -, soit avec le même mode d’observation, soit avec le spectrographe de MIRI. »

L’équipe du LIRA de l’Observatoire de Paris – PSL sera impliquée dans ces futures analyses. À suivre.

Pour en savoir plus : NASA’s Webb Finds New Evidence for Planet Around Closest Solar Twin